郭海鹏 汤晓芳

在2003年编撰出版《西夏艺术》(国内藏)时,西夏博物馆征集到安西榆林窟和东千佛洞西夏壁画唐僧取经图6幅①图片由陈炳应、张宝玺提供。,并吸收前人研究成果,着重描述了唐朝僧人玄奘西游取经的史实和故事,忽略了画面中出现的浓发、络腮胡、披发束冠、阔嘴龇牙的行者(猴面人)为什么如此开相的探讨。

2018年,汤晓芳在《西夏雕塑和壁画中的猴面人物》②汤晓芳:《西夏雕塑和壁画中的猴面人物》,《西夏学》第十六辑,甘肃文化出版社,2018年,第103—109页。一文中,着重对唐僧取经图中的猴面人物、西夏黑水城出土着菩萨装的“猴面人”彩塑、宁夏灵武窑出土着长袍正经端坐的“猴面人”瓷塑进行比较,结合敦煌出土的藏文文献、藏密史典《青史》等记载的吐蕃时期藏羌猕猴祖先崇拜的史料,以及20世纪初法国藏学家在藏羌地区调查所获得的藏羌民族代代相传猕猴祖先崇拜的口述史料,提出了黑水城出土彩塑和灵武窑出土瓷塑猴面人物“是藏羌祖先崇拜的神,也是藏传佛教的天人菩萨。榆林窟和东千佛洞唐僧取经图中高僧有头光,而猴面人物无头光,他是高僧的随从,驭马人,地位不高。雕塑、绘画艺术语言的刻画及人物的经营位置,非常准确地表达了天神和俗人有高低贵贱的等级关系”①汤晓芳:《西夏雕塑和壁画中的猴面人物》,《西夏学》第十六辑,甘肃文化出版社,2018年,第109页。。

关于唐僧取经图中的猴面人物研究,段文杰先生最早认为是西域僧人石磐陀②段文杰:《玄奘取经图研究》,载《敦煌石窟艺术研究》,甘肃人民出版社,2007年,第410页(原载《1990敦煌学国际研讨会文集·石窟艺术编》,辽宁美术出版社,1995年)。;

2000年汤晓芳、陈育宁编著《西夏艺术》时,收集到榆林窟和东千佛洞唐僧取经图六幅③汤晓芳、陈育宁编著:《西夏艺术》,宁夏人民出版社,2003年,第4、5、18、21、25页。,画面有人物二身,一身是唐僧,另一身是猴面人,释文指出猴行者是明代小说《西游记》中孙悟空的最早造型图像。2010年,又在《西夏艺术史》中依据王国维考定的流存于日本的南宋雕印的《大唐三藏取经诗话》中主要人物是猴行者,没有出现猪八戒,判断猴行者是宋夏时期崇拜的偶像④陈育宁、汤晓芳:《西夏艺术史》,上海三联书店,2010年,第61、62页。。唐僧取经佛教史实作为母题的艺术创作,不仅仅出现于河西榆林窟、瓜州千佛洞等西夏壁画中,还出现在黄河几字弯的陕北中小石窟中,石建刚、杨军在延安地区中小石窟的调查中发现仅延安榆林等地区的宋、金小型石窟中就有唐僧取经浮塑作品14例⑤石建刚、杨军:《延安宋金石窟玄奘取经图像考察——兼论宋金夏元时期玄奘取经图像的流变》,《西夏学》第十五辑,甘肃文化出版社,2017年,第129—142页。。浮雕中行者面部破损严重,调查者王胜泽认为,陕北的唐僧取经图中没有猴面人物出现。宁夏大学西夏学研究院在陕北调查党项人故地时,发现陕北中小石窟的一些题记中有党项人姓氏和人名,杜建录、邓文韬对陕西志丹县何家坬石窟题记中的人名进行研究,开窟人许多是居住在宋夏沿边的党项熟户⑥杜建录、邓文韬:《宋夏沿边熟户若干问题研究——以陕西志丹县何家坬石窟党项人题记为中心》,《西夏学》第十五辑,甘肃文化出版社,2017年,第1—18页。。近年来又有许多新的成果面世,如郑怡楠《瓜州石窟群唐玄奘取经图研究》;

于硕《山西青龙寺取经壁画与榆林窟取经图像关系的初步分析》;

沙武田《水月观音图像样式的创新与意图——瓜州西夏石窟唐僧取经图出现原因再考察》等⑦郑怡楠:《瓜州石窟群唐玄奘取经图研究》,《敦煌学辑刊》2009年第4期,第93—111页;

于硕:《山西青龙寺取经壁画与榆林窟取经图像关系的初步分析》,《艺术设计研究》2010年第3期,第28—34页;

于硕:《瓜州东千佛洞、榆林窟中的唐僧取经图》,载《大匠之门》,广西美术出版社,2016年,第30—40页;

沙武田:《水月观音图像样式的创新与意图——瓜州西夏石窟唐僧取经图出现原因再考察》,《民族艺林》2019年第1期,第5—26页。。为我们进一步深入探讨西夏猴面人物艺术出现的哲学思想背景和中华传统美学的传承开拓了思路。

在石窟艺术中,唐僧取经为什么会成为艺术家津津乐道的创作经典题材,这与时代背景关系如何?又同一主题下,宋与西夏不同地区行者人物的开相、衣着、体型和动作有什么殊同?群体人物总体构图和经营位置是否相互借鉴和变化发展?尤其是西夏猴面人物的创作脱胎于中国传统释道人物画拟人造神的风气,为表现对祖先神信仰的真与美,以猴面人身的形象脱俗而出,这在中国艺术史上打破了模仿古人的图袭成法,为中国佛教艺术拓殖了一个鲜活的生命,影响着中国传统的哲理和文学。因此进一步深入探讨西夏艺术猴面人物创作的时代背景、同一时期不同地区在同一母题下人物设计的殊同与民族信仰、人文环境的影响是十分必要的。

(一)西夏唐僧取经图壁画(见表1),均出土了猴面人物

表1 西夏壁画中的唐僧取经图像

1.榆林窟有四幅:第3窟《普贤变》右侧波浪滚滚的海边出现了唐僧取经图,一猴面行者双手抬举于嘴前,嘴阔张,作欢喜状;

第3窟东壁北侧十一面千手观音变下有唐僧取经图,猴面行者位于唐僧前;

第2窟西壁北侧《水月观音图》中,观音像下面有唐僧取经图,一猴面行者牵白马;

第29窟北壁东侧水月观音下部,所绘取经图中猴行者大嘴,背负一经袱。

2.东千佛洞有三幅:第2窟南北壁甬道两幅水月观音图。南壁观音对岸绘一猴行者,披发束金环,身着长袍,腰束带,小口袴,着麻鞋,右手牵马,左手举拳遮额,一双神眼举目定睛眺望;

北壁画的猴行者处于唐僧身后,着武士短衫,腰系带,胫裹行缠,足蹬麻鞋,左手持金环锡杖,右手牵马,紧依白马回首观望。第5窟水月观音图中,唐僧及猴行者处于左下角,猴行者依白马而立,上身残缺,下身着胫裹,行膝,足穿麻鞋。画面中唐僧和猴面行者均作隔海遥拜观音状。

3.文殊山石窟后山古佛洞前壁门上有唐僧取经图,前方一比丘,光头,身披田相袈裟,面朝观音合掌而拜。比丘后方立一猴面人,着圆领窄袖衫,左手抬起至眉,作眺望状,右手持长棍。

(二)唐僧取经的艺术创作始于宋初

关于唐僧前往印度取经的事迹在唐朝的佛教史书和《高僧传》中都有记载。其中最著名的属大唐大慈恩寺三藏法师唐玄奘,于贞观三年(629)向朝廷陈表西行取经,因西北边境不安,有诏不许,至贞观十九年(645)潜出,在高昌王的大力支持下,艰难地到迦湿弥逻,后又入那烂陀寺,继而达东印度。在五印游学17年,带回梵经520夹,657部。译出佛经75部,1335卷,系统地编纂了《般若经》。唐太宗为他的译籍作《大唐三藏圣教序》,取得了汉文译经史上最高的成就。自唐太宗至宋代三百余年间并没有关于唐僧取经这一佛教传播史上重大事件的艺术创作面世。至宋初欧阳修《于役志》记载,北宋景祐三年(1036),扬州寿宁寺经藏院“画玄奘取经一壁独存,尤为绝笔”,但欧阳修对该图没有文字描述,这时距唐僧取经已过去了300多年。

国家社科基金特别委托项目《西夏文物》中收录了今陕北地区宋、金中小石窟中的唐僧取经浮雕作品,有的虽有破损(图9),但轮廓尚在,并没有出现猴面人的雕塑(图10)①图9、图10由宁夏大学美术学院王胜泽提供。在陕北招安石窟第3窟、樊庄石窟第2窟、石寺河石窟第3窟、石泓寺石窟第2窟都有浮雕唐僧取经图。因浮雕人物面相破损厉害,据他观察行者大多为汉人面相,个别为胡人相。没有出现猴面人物。。唐僧取经的浮雕组合均处于观音菩萨石雕像的下方一角。人物脸呈长圆形,唐僧着宽袖圆领长袍,或跪地叩首或站立双手合十。行者衣装着厚重,窄袖长袍腰束带,脚蹬毡靴,手势或一手持缰绳另一手作遮阳式,或一手握拳作宣誓状,另一手搭马背。马背的垫毯上刻有佛经包袱,包袱之上升起莲花。根据石窟题记,浮雕作品雕造于北宋,早于西夏榆林窟、东千佛洞同一母题的绘画作品。

图9 唐僧取经浮雕 延安宜川贺家沟佛爷洞石窟北壁 北宋

图10 唐僧取经浮雕 子长市钟山石窟第4窟西壁 北宋政和二年(1112)

唐以后的五代藩镇割据,社会混乱。北宋统治者通过陈桥兵变取得帝位。为了巩固统治对西部边疆的民族政策仍沿袭唐以来以其州邑封之为诸王,并许之世袭。宋太宗赐李继捧为西夏王。党项羌以拓跋氏为首的各部族辗转移徙到庆州(今甘肃庆阳地区)和夏州(今陕北榆林一带)以后①《唐书·党项传》泛称北上党项羌族。,拓跋氏势力强大肇兴夏州,李继迁集蕃部攻灵州,改为西平府准备建立政权,最后由其儿孙攻取兴州,改为兴庆府,建立西夏政权。一些党项小部落也分散聚居住在宋夏边境绥、延一带。宋夏为了争夺地盘战争频繁,双方为了加强统治,倡导以佛兴国。

宋朝为了稳定局势,推进佛教“世间”化,企获全国稳定和各族拥戴,其中一项重要的措施是发展佛教文化事业开展译经活动。宋太祖于乾德四年(966)遣僧人行勤等157人游历西域,学佛取经;

由五天竺来供奉梵经僧人80人。宫中积累了大量的梵夹,开宝六年(973)宋太宗建译经院,审阅梵夹、译经润文、笔受缀文,建坛驱障,亲临译场。此前在开宝四年(971)宋太宗敕令高品、张从信到益州开雕历代佛经,使佛经由手写改为雕印,是有史以来第一部汉文《大藏经》,总计653帙,1529部,6604余卷的雕版,运至开封印刷,颁送各地及高丽等邻国。

宋朝的译经、刻经活动直接影响到西夏。从元昊父亲李德明开始向宋朝赎经,1038后,西夏广译佛典,兴建寺院。创西夏文译蕃汉经,秉常与皇太后亲临译场参与译经活动。至天祐民安五年(1095)译西夏文佛经362帙812部,3579卷。参与西夏文译经的有汉僧、五印梵僧、党项番僧、藏族西番僧和西域的回鹘僧。

北宋、西夏把译经、刻板印经作为佛教文化传播的重大事件,完成这件事也是十分艰难的。因此壁画和浮雕唐僧取经图是僧俗艺术家用艺术形式彰显唐僧玄奘克服千难万险的精神,对当时完成译经事业有现实意义。因此发动各族名僧参与取经、译经是宋与西夏唐僧取经雕塑和壁画艺术作品产生的时代背景。

不论是西夏的壁画,还是北宋的浮雕,唐僧取经绘画、浮雕艺术创作的经营位置有一个共同点是画刻在水月观音图或某一名号观音像的下方。这反映出无论是西夏疆域内的河西走廊西端,还是北宋控制的黄河上游几字弯(今陕北榆林、延安等地区)党项杂居的北疆,观音信仰在当地都十分流行。

观音信仰源自观音经的译出。北朝后秦鸠摩罗什在凉州(数百年后成为西夏的陪都)译出《法华经·妙法莲华经》,其中《观世音普门品》经文内容为诵读该经或念观世音名号可以除水火、罗刹、刀杖、枷锁、怒贼、瞋恚、愚痴等诸般苦难。观世音也可以显现各种身形,普度众生。因此观世音又被称为“救苦观世音菩萨”。安史之乱后,吐蕃向西北扩张,藩镇割据,黄巢起义使大河南北及河西走廊屡遭战火,生产和生活受到破坏,社会各界从各自利益出发祈求观世音菩萨的救难,观音信仰成为中国佛教文化的特殊现象,几乎达到了狂热。在艺术创作中创造了千手观音、如意轮观自在、不空羂索观世音等,观音像由男相变为女相,面相宫娃,婀娜妩媚,花冠高矗,天衣帛带,璎珞宝珠,衣着装饰繁花似锦。通过种种身端造型,呈现各式观世音像,满足各界人士解除不同苦难的心理需求。

西夏引入各种文字的观音经,并译成西夏文进行刊刻。如在西夏出土的汉文佛经中《妙法莲花经·观世音菩萨普门品》非常多,有山西版、杭州版、福州版,这些经文大多是从宋朝赎来的或宋朝廷赐予的①[俄]孟列夫著,王克孝译:《黑水城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社,1994年,第107—110页。。也有从金朝民间流入的,反映了宋金时期观音信仰的普遍性。在西夏,如刻自西夏京畿兰山寺的印经,“雕字人王善惠、王善圆、贺善海、郭苟埋”等就是西夏刻经人。西夏时期新译刊刻的观音经如《圣自在大悲心总持功能依经录》《胜相顶尊总持功能依经录》是从梵文、藏文经中翻译的。在黑水城出土的今藏俄罗斯的编号为TK164的《圣观自在大悲心总持功能依经录》《胜相顶尊总持功能依经录》,还印有三幅版画,版画中的观自在袒胸以璎珞装饰,具有印度风格,也有内着汉装外披帛带飘扬的,其中八手十二面观自在的图像,明显受印度造像风格影响。此经有题款,口传此经的是“天竺大般弥怛五明显密国师……沙门拶也阿难捺传”,诠教法师番汉三学院兼偏祖提点嚷卧郎沙门鲜卑宝源奉敕译②[俄]孟列夫著,王克孝译:《黑水城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社,1994年,第153页。孟列夫特别提及该经文插有观音变相除难的版画。图像见陈育宁、汤晓芳:《西夏艺术史》,上海三联书店,2010年,第138—139页。。西夏在1141—1189年刻刊的《御制圣观自在大悲心总持》有仁宗皇帝(1139—1193)写的发愿文:“朕认为神(观音)能教育和使众生走上正路,消除罪孽进入净土。由兹命刻印此经番、汉一万五千卷,并施全国官员百姓。命令召集法界诵读此经,使朕去世的父亲崇宗皇帝(1087—1138)早日安息,使他的子孙永保社稷,兴旺昌盛。”残片的最后刻有仁宗皇帝的尊号“奉天显道耀武宣文(神)……/去邪惇睦懿恭皇帝……”③西夏译本见[俄]З.И.戈尔芭切娃(З.И.Гoрбaчeвщй)、Е.И.克恰诺夫(Е.И.Кычaнoв)编:《西夏文写本和刊本》,莫斯科东方文献出版社,1963年,第83页。转引自[俄]孟列夫著,王克孝译:《黑水城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社,1994年,第153页。皇帝通过统治权力推广观音信仰,使观音变相的绘画(如水月观音)和雕塑造像艺术(包括拓模泥塑观音擦擦)在西夏境内的河西各地得到大力发展(见表2)。观音菩萨造像的发展,为唐僧取经人物造像的出现提供了艺术创作的氛围和技术支撑。宋夏推行观音信仰是唐僧取经图得以产生的佛教思想基础。

表2 西夏各式观音图像

艺术作品的创作,首先讲究构图。张彦远在《历代名画记》中提到“至于经营位置,则画之总要”①张曼华:《中国画论史》,广西美术出版社,2018年,第119页。。宋朝和西夏的艺术家经过苦心掂量、反复斟酌,最终从宗教文化生活中提炼概括出基本的构图:把唐僧取经故事壁画放在水月观音图中(个别放在普贤变),浮雕放在各种名号的观音之下,突出观音信仰的时代特征。观音的描绘和雕刻形象高大,唐僧取经置于一角,体现佛教以神为主的伦理。完成了总体的构图,创作服从佛教神大、人小的伦理。

在唐僧取经图中,重要人物在前,次要人物在后,即唐僧在前,行者在后。唐僧取经故事人物的要素:一位唐僧,一位随行者,一匹马,一袱佛经。这是从唐代玄奘西天取经的真实故事中提炼出的人物及物象。玄奘九死一生到达瓜州,在茫茫沙漠中孑然一人西行,到高昌得到高昌王的资助和派人护送(据段文杰考证随行者是甘肃锁阳一带寺庙的胡僧石磐陀,他曾帮助唐僧夜渡葫芦河、闯过玉门关、越五峰进入西域②段文杰:《敦煌石窟艺术研究》,甘肃人民出版社,2007年,第401页。),三年后到达那烂陀寺游学。这是真实的唐僧取经故事,用中国传统画论的观点,从“应物象形”中提炼的,即依照真实的故事只塑造两个人物——高僧和随行者,两个重要的物象——马和经书。艺术形象布陈,唐僧在前,行者、马、经书在后,集中突出故事主要人物。人和物的艺术造型符合真实故事内容,作品是具有史料性质的文物。

在延安地区中小石窟的石雕中,唐僧和随行者的面相轮廓几乎都是北方男人,长方形脸型,朝向观音。唐僧或叩首或双手合十膜拜;

随行者位于唐僧的后面,或抬手遮阳远望,或一手牵缰绳一手握拳上举作宣誓状;

主要人物唐僧在前,次要人物随行者在后,符合中原礼制,是写实性作品。

处于河西走廊西端的榆林窟、东千佛洞、文殊山石窟壁画中的唐僧光头,着宽袖长袍或窄袖短衫,外披袈裟,造型写实。而猴面随行者或乱发猴腮阔嘴露齿,或被发戴金色束发冠;

具有羌、藏原始发式特点③《后汉书·西羌传》谓羌人“被发复面”,《新五代史·吐蕃传》称,吐蕃使人朝拜“落其毡帽,乱发如蓬”。乱发与被发是藏羌原始发式。吴天墀:《西夏史稿》(增订本),四川人民出版社,1980年,第42页注16。。双手合十向观音膜拜,或回头张望手持锡杖等;

其手势多样,位置多变:有处于唐僧之后的,也有并立或处前的,猴面人物经营的位置不太符合中原的礼制。从艺术伦理上去程式化,人物形象自然而活泼,显得特殊而新颖,散发出“神灵”动态的美感,凸现创作者的功力。正是人物猴面人身刻画得新颖,吸引人们的眼球,原本次要人物被凸显出来,转次为主,使猴面人身的造型极为夸张地成为唐僧取经图中最受人亲近膜拜的圣者(见表3)。

表3 北宋浮雕、西夏壁画随行者艺术图像比较图表

上表3所示,同一题材同一人物(随行者)刻画不一,西夏的猴面人不是宋代格式的复制和模写,反映出同一题材同一人物的造型在同一时期的不同地域受到了不同民族文化的影响。

今榆林、延安地区中小石窟浮雕随行者的造型为北方汉族形象,受到了当地汉文化的影响。该地区从汉朝开始长期的汉匈战争,从内地迁入无数将士卫戍和屯田开垦,汉文化较发达,绥德地区出土的汉画像石就是实证。唐朝河陇地区许多“胡人”如党项、吐谷浑、回鹘等入驻于该地区的羁縻州府,一旦进入便受到当地汉文化的影响。近年来,陕北榆林地区出土的党项拓跋守寂及其家族的墓志铭文用汉文镌刻,吐谷浑王族弘化公主病死于灵州,后迁葬于凉州青嘴湾,后又发现了9合吐谷浑诺曷钵王族墓志铭,均以汉文书之。说明迁入唐地羁縻州府之“胡”族尊行唐礼,墓碑的志铭和形制无不体现中原王朝的“凶”礼,是对中原汉文化的传承,其部族姓氏被保留,仅此而已。

今陕北宋金时期的小型石窟中有两方汉文题记碑石引人注意。

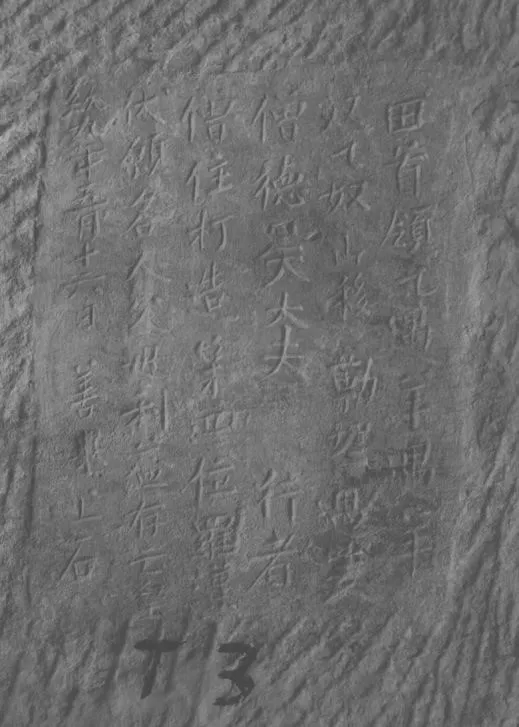

何家坬石窟在今志丹县境内,施主姓名中多有党项姓氏特征,碑立于绍圣二年(1095)正月二十八,立碑者首领吃多遇,即题记中所述的开窟施主首领(图29)。碑文中提到的保安军德靖寨筑于宋真宗天禧元年(1017)三月,(夏兵)攻德靖寨。可见此寨是宋夏争战之地,此寨居住了许多“胡人”,其中不少是党项人。如移良埋、讹常、讹乞、讹遇、吃多见、遇通、讹德等。

图29 开窟题记(局部)何家坬石窟前廊

宋金时期的城台石窟中所列的和尚移良埋、讹常、和尚移德见、屈勒沙、曹十一、奴见……和尚屈通、□通、讹乞、乙讹、小和尚讹遇、乙讹等,还有其他姓氏乙遇、羊遇、羊奴、乙奴、山移等,都是杂胡姓氏,包含党项族族姓和党项人名(图30)。用汉文写题记并凿刻姓氏人名,说明宋夏战争时期居住在今陕北的党项等已接受汉文化。

图30 金皇统九年造第四罗汉题记城台石窟第2窟前廊左壁(图片来源:《西夏文物·综合编》待出版)

在河西的榆林窟、东千佛洞地区,由于吐蕃在河西统治近二百余年,吐蕃政权衰落后部族分散,但仍然居住着许多吐蕃人及受藏传佛教文化影响的其他民族,甘、凉、瓜、沙等州汉杂居,且汉族较少,宗教文化受藏传佛教影响为主①《五代会要》卷三《吐蕃传》。又据《通典》卷一七四《州郡》在宋真宗咸平元年(998)吐蕃首领折逋游龙钚朝宋,据他叙述:“河西军即在凉州……周回平川二千里……户二万五千六百九十三,口十二万八千一百九十三。今有汉民三百户。”同上书记五代宋初时“凉州郭外数十里尚有汉民陷没者耕作,余皆吐蕃”。转引自吴天墀:《西夏史稿》(增订本),四川人民出版社,1980年,第25—36页。。五代时在凉州存在以“西凉六谷部”为主的蕃汉联合政权;

北宋初期在陇右、河湟地区的青唐,建立了以角斯啰为首的政权。这些政权统治下的民众,仍延续吐蕃的宗教。吐蕃之后,西夏占领河西地区,吐蕃与党项羌有共同的民间信仰——猕猴祖先崇拜,雕塑和绘画中的猴面人艺术形象被创造出来当神崇拜。如黑水城出土彩塑猴面人菩萨及灵武窑出土的猴面人神像是最好的实证。崇拜猕猴为祖先的民间口述史料代代相传。党项人颂扬祖先诗“黔首石城漠水畔,赤面父冢白河上”,“黔首”和“赤面”泛指党项人的祖先——猕猴(即迷悟),爱用红色涂脸的习俗与吐蕃相同,黑水城出土的猴面菩萨满脸涂红色,是他们对祖先神灵的描绘。再则,文献记载党项与宕昌、邓至等羌都自称“猕猴种”,与藏族自称猕猴神的民间传说是一样的。俄罗斯人聂历山发布的《西夏语文学》中,在谈到党项人的祖先时,说他的妻子是“西羌姑娘”②聂历山:《西夏语文学》,莫斯科东方文献出版社,1960年。转引自陈炳应:《西夏文物研究》,宁夏人民出版社,1985年,第359页“西羌姑娘”。,这里的西羌是党项对吐蕃的称呼,指西夏主体民族党项羌的先祖娶了西羌姑娘,说明党项羌与藏族的关系十分密切。党项羌族自称“猕猴种”是受吐蕃原始崇拜猕猴文化的影响。西夏时期在榆林窟和东千佛洞壁画中的唐僧取经图,把随行者创作为猴面人的艺术形象有祖先神的喻意,表达了艺术创作者自身的情感寄托和精神世界,达到了比喻、象征、神话相结合的意与象的统一。猴面人身组合成整体,是西夏画师投入了人心营构“神”的审美意象。

北宋、西夏《唐僧取经图》都是艺术作品,但表现的审美有同有异。相同的是表现现实,同时期集印了汉文宋《开宝藏》、金《赵城藏》、西夏文《大藏经》,是当时最早最庞大的一部丛书。即宣传取经、译经、印经,为时代服务,属于时代主题性题材,通过艺术家的创作,把现实生活的大众信仰和审美认识,借助形象形式刻画出来。艺术创作者认识到唐僧取经在当时社会的深刻意义,赞美取经精神,取经是美的刻画对象。弘扬佛教时代主题的创作精神是相同的。

不同的是人物形式的美各有创造,尤其是对随行者的创作蕴含着不同的美学内涵。北宋雕塑的随行者是人,而西夏绘画的随行者是猴面人。

从面相比较:雕塑行者刻画面相圆润、周正,属于中原文化的传统审美;

壁画行者猴面卷发或被发阔嘴龇牙,在中华传统艺术创作中属于较“丑”,但后者“丑陋”的猴面更能衬托唐僧端正的面相美,进一步提升了唐僧克服千难万险取经的精神。因此猴面人的“丑”相,从艺术效果看,具有化丑为美的美学意义,猴面更具有形式的审美。

从眼神比较:雕塑人物眼神专一,一致投向观音,虽显虔诚却缺少动感;

而猴面人眼神或凝望观音,或远探前方,或扭头向后目视下方,眼睛有灵动感,体现了人物的个性。

从手势比较:雕塑人物手姿几乎都是统一的遮阳式;

而猴面人物的手姿有翘拇指向头顶的,有握拳作宣誓状的,有双手合十的,姿态变化多端,表现了人物造型的超群脱俗,这种变化突现了人物的聪明机智和风趣潇洒,达到可亲可佩的高大形象。这正是古代绘画理论家谢赫在《古画品录》中总结出来的中国绘画艺术传统古典美学的核心“气韵”。

西夏艺术家在千年造神以帝王将相、宫中人物为美的传统中脱颖而出,设计出抽象的、神奇的猴面人物。

综上所述,宋夏绘画和雕刻唐僧取经故事,母题产生于译经、刻经,是佛教史实的记事作品,由生活中提炼概括出来。北宋的浮雕突出写实,造形、构图严密;

西夏的绘画,人物形象的局部调整,是出于民族信仰崇拜的一种崭新的艺术创作,突破了写实,不是“传移模写”的复制,颠覆了传统模式,创造了新的人物造型。主题不变主要人物不变,在次要人物的设计别具匠心,融入了地方信仰猕猴的元素,面相改成猴面,使人变为“神”。把吐蕃和党项人心中对祖先神的感受,以“应物象形”的巧思构想落实于笔端。壁画以白描加敷彩的中国传统技法塑造了猴面人,是融合各族文化的优秀创作,成为真正杰出的艺术作品。处于不同时代的人们,总是从自己的审美需要出发,从中不断地发掘它内在的新的审美价值。猴面人物从河西走廊西端西夏石窟亮相以后,被后人传承和演绎。从时间来看,猴面人物创作和发展的路径为:《唐僧取经图》产生于西夏壁画①见《西夏译经图》,画面秉常皇帝亲政时间为1076—1086年。,发展于南宋《大唐三藏取经诗话》②《大唐三藏取经诗话》三卷载“行程中遇猴行者处第二”,卷末刻“中瓦子张家印”,据罗振玉、王国维考证为南宋话本。、元代元曲及出身于唐兀总摄江南路释教的吐蕃僧人杨连真伽督雕的杭州飞来峰崖雕《西游记图》①忽必烈于1271年建立元朝,杨连真伽的《西游记》浮雕图在其后。,后成了中国明代文学名著《西游记》中孙悟空的人物造型。其造型艺术感染力经千年而不衰,具有永久的生命力。